poesia anímica na 'trilogia Koker' de Kiarostami

Onde Fica a Casa do Meu Amigo? + E a Vida Continua + Através das Oliveiras

“A arte dá a cada artista e a seu espectador a possibilidade de perceber melhor a verdade dissimulada por trás da dor e da paixão que os seres ordinários experimentam cotidianamente. O engajamento de um cineasta em querer mudar a vida cotidiana só é possível pela cumplicidade com o espectador.”

Abbas Kiarostami, ‘Um filme, cem sonhos’

Entre 1987 e 1994, o cineasta iraniano Abbas Kiarostami escreveu, dirigiu e editou três filmes muito prestigiados por festivais internacionais e que, com o passar dos anos, tornaram-se objetos de estudo da teoria cinematográfica e de culto pela cinefilia. Onde Fica a Casa do Meu Amigo? (Khane-ye dust kojast, 1987), E a Vida Continua (Zendegi va digar hich, 1992) e Através das Oliveiras (Zīr-e Derakhtān-e Zeytūn, 1994) são conectados por sua locação: o montanhoso vilarejo de Koker, situado no norte do Irã, que sofreu com um trágico terremoto em 1990. A alcunha de ‘trilogia Koker’ foi atribuída pela crítica - é algo que o próprio Kiarostami rejeita, já que ele não vê conexões para além da localização das histórias. No entanto, os três filmes lidam com a noção de percurso, tanto territorial (por parte dos personagens), quanto formal: ficção e realidade se imiscuem na representação, qualificando os filmes com um coeficiente poético bastante vívido, consequente da fusão entre um senso de espontaneidade e as demarcações da criação artística. Este resultado provoca uma outra ponte, sensível, de caráter estético, encadeada pelo exercício da alteridade entre filme e espectador.

Em Onde Fica a Casa do Meu Amigo? o menino Ahmed (Babek Ahmedpoor) precisa encontrar o colega Mohammad (Mohamed Reza Nematzadeh) para devolver o seu caderno, pego por engano. Caso contrário, o outro será expulso do colégio por não apresentar o dever de casa.

Do plano fixo inicial da porta do colégio fechada, à altura dos olhos de Ahmed, até o momento em que, antecedendo a cena de encerramento do filme, a porta de madeira de sua própria casa (construída pelo idoso carpinteiro do vilarejo), rompe devido à forte ação do vento, resta a evidência latente de como o processo de formação é árduo.

Mas, em meio às intervenções autoritárias que incidem na trajetória de Ahmed - quem, apesar de criança (ou por isso mesmo), se coloca em um exercício de alteridade junto a seu colega de sala (prática inconcebível para os adultos ao seu redor) - Abbas Kiarostami disponibiliza possibilidades para singelos lirismos surgirem na diegese, evocados através da maneira como o menino percebe e reage ao mundo à sua volta. É nessa consciência do diálogo, do pôr-se no lugar do outro, que opera a metafísica de Kiarostami: a busca se torna algo maior do que o tema inicial, revelando a dificuldade de ser “obediente” em um mundo onde as noções de educação e respeito se confundem com opressão. Não é na sala de aula ou no professor que se localiza a verdadeira lição, e sim na experiência junto ao construtor de portas que cruza o seu caminho, senhor atento à experiência do passado e às promessas do futuro, que crê indubitavelmente na força do diálogo - e, provavelmente por isso, envelheceu sin perder la ternura, ao contrário dos demais personagens adultos do enredo. Nele consta a única abertura diante da constante incomunicabilidade que Ahmed encontra pelo caminho.

Kiarostami detém uma forte consciência narrativa: mesmo operando através de um material realista, o diretor arquiteta os eventos dramaturgicamente, tensionando a expectativa da procura. Em momentos pontuais, contudo, a maneira como a câmera dialoga com os seus atores infantis, através de determinados closes ou posicionamentos baixos, acaba retratando a imposição adulta com uma sutileza inferior àquela que o próprio cineasta manifestaria em obras posteriores. Cada vez mais Kiarostami demonstrará maior confiança na intuição de seus atores não-profissionais.

Onde Fica a Casa do Meu Amigo? reconhece que o meio pode influenciar a formação do sujeito, mas aposta na solidariedade como a base dos afetos. Esta não é necessariamente uma troca a ser efetuada somente entre indivíduos: a maneira como Ahmed se atenta à natureza durante seu percurso de busca é similar a do marceneiro quando vê uma pequena flor. Ele a dá a Ahmed, que repassa para Mohammad. O caderno aberto, então o elemento motivador da trama do filme, torna-se a imagem-síntese da moral apreendida: conhecimento é disciplina compartilhada, não algo a ser transmitido pelo autoritarismo. Kiarostami, por sua vez, não elabora uma tese ou lição; tudo se revela no poder de imantação de sua câmera.

Em 1990, um terremoto no Irã dizimou mais de trinta mil habitantes. Kiarostami partiu para Koker à procura de notícias sobre o estado dos atores de Onde Fica a Casa do Meu Amigo? e tornou este périplo no material de E a Vida Continua, lançado em 1992. Alterando entre o documentário e a ficção, o filme parte do ponto de vista de um diretor de cinema (Farhad Kheradmand) e seu pequeno filho (Pouya Payvar), dirigindo em busca do protagonista do filme de 1987 (Babek Ahmedpoor). O espinhoso percurso é marcado pelo registro dos depoimentos de sobreviventes e de uma paisagem abalada pela calamidade.

A potência do terremoto causador das enormes fendas em Koker é naturalmente tão densa quanto o sobressalto que interrompe o fluxo da narrativa. A partir do surgimento do Sr. Rouhi (Mohammad Hosein Rouhi) na trajetória de pai e filho, E A Vida Continua passa a ser dinamizado entre uma zona de escombros Rosselliniana e uma apreensão vivaz da natureza, típica de Jean Renoir. Próximo à conclusão do filme, sob a forma da ação da gravidade, a potestade natural também exaure o carro do protagonista só para que venha em seu socorro justamente quem o diretor tanto procura. Esse mesmo impulso espontâneo também se revela no olhar curioso de seu filho, o qual perpassa a destruição no entorno das rodovias e, ao mesmo tempo, permanece atento às maneiras de continuidade da existência depois da tragédia.

É um pacto silencioso entre criador (Deus; pai; o protagonista-diretor; o próprio Kiarostami) e criatura (os seres humanos; filho; o personagem-ator; o filme em si), mediado pelo acordo mútuo da anuência de abstração perante o controle total. Esse acordo é capaz de manter o fluxo vital em funcionamento, seja o da existência humana ou o da criação artística. Nesta dimensão cósmica se localiza o ponto de chegada de E a Vida Continua, filme que não à toa assume aleatoriamente uma filiação paternal (c.f. a sequência inicial, no pedágio, onde o rádio de pilha anuncia uma campanha de adoção) como veículo de um dispositivo cuja sensibilidade é capaz de localizar um segredo divino; algo que só se revela porque Kiarostami, mais uma vez, acredita na beleza de sua própria busca.

O fora do quadro é o que está acima dos céus e debaixo da terra, eis a grandeza do sistema de destruição e sublimação capturado em E a Vida Continua.

Enquanto E A Vida Continua retorna a Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, Através das Oliveiras, o longa seguinte de Kiarostami, gira em torno da rodagem de uma sequência do antecedente.

Assistir Através das Oliveiras é ser atravessado por uma série de questionamentos. Por que se debruçar perante aquilo que nos cerca, uma vez que já o vemos diariamente? Por que amar se isto não garante a reciprocidade do sentimento? E, afinal, por que filmar se não há a certeza de que o registro será visto por alguém?

A arte de Kiarostami é muito franca perante as possibilidades naturais do próprio meio que utiliza: o desdobramento fenomenológico que é característico do Cinema dispõe-se aqui na mais singela acessibilidade. Kiarostami crê na possibilidade de um engendramento corrente por trás daquilo que vislumbramos.

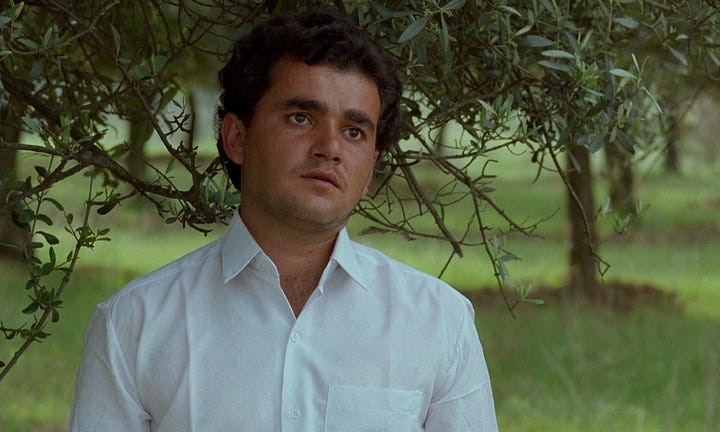

Há uma dupla função indireta no filme contido em Através das Oliveiras, o qual está em plena rodagem (no caso, E a Vida Continua): ele serve tanto para a jovem Tahereh (Tahereh Ladanian) se desvencilhar das raias da ignorância que a cerceiam, quanto para Hossein (Hossein Rezai) experienciar sua fantasia romântica. O que une tais personagens é uma possibilidade resiliente de reivindicar o direito humano ao desejo, em meio à devastação consequente do terremoto que afligiu seu vilarejo. Ao participarem do filme-dentro-do-filme como um casal, os dois espelham a própria situação fora da rodagem: ele a propôs em casamento, ato considerado como uma ofensa pela família dela, uma vez que o rapaz é pobre e iletrado.

Apesar da aparência concreta, este mundo que cabe nos limites da imagem cinematográfica assume o caráter efêmero de sua natureza onírica - não como um devaneio delirante, mas um sonho envolvente capaz de se assemelhar à realidade. Um mundo que só é possível entre os gritos de “gravando” e “corta” do diretor vivido por Mohamad Ali Keshavarz.

Kiarostami, reflexo de seu próprio protagonista-diretor, trata da cena como um artesão em vigília. Sabe prolongar o campo dentro do quadro quando lamenta se afastar de algum personagem, mantendo-o visível por mais tempo graças ao reflexo do retrovisor. Ele está sempre atento a alcançar um equilíbrio volumétrico (não só visual mas também sonoro) entre os corpos, mesmo lidando com uma matéria-prima bruta. As ruínas da destruição permanecem constantes, mas também o são as lacunas que delas brotam, naturalmente dispostas a receber o menor fluxo de ressurgimento possível.

O diretor, todavia, não é um artesão no sentido formalista. Kiarostami se embrenha no mundo - como a indumentária do personagem-cineasta se confunde com os elementos terrosos do ambiente; como o olhar subjetivo da personagem que auxilia o diretor (ela própria uma realizadora, afinal) se torna uma possibilidade compartilhada conosco. O meio-termo entre respeitar a aparência do material mas não abandonar a consciência particular sobre a sua forma é uma rara disposição artística.

Em Através das Oliveiras o autor observa à distância, mas não abdica de sua indagação. Ela se presentifica através da intriga narrativa, de aparência básica mas profunda empatia: conseguirá o protagonista alcançar o que necessita através daquilo que almeja? Se o terremoto dilacera a vida dos moradores de Koker, Kiarostami vem permear os seus vestígios. É na disposição deste olhar sensível que Através das Oliveiras se revela um dos filmes mais românticos; há pelo menos dois raccords da devoção apaixonada, inesperados golpes de fé inabalável capazes de trepidar um ceticismo convicto.

A conclusão do longa é pura epifania: o pontinho da figura de Hossein atravessa a superfície do quadro, sismografando sua esperança latente. Sentimento singelo e frágil como a rosa que conecta os personagens. ‘Sim’, ‘não’, ‘talvez’, enfim, qualquer resposta objetiva perante os questionamentos que Através das Oliveiras naturalmente suscita - tanto em sua narrativa quanto na experiência do espectador - é puro excesso de linguagem. Basta a imagem, bastam as possibilidades contidas naquele enquadramento final.

Espécie de representação do desdobramento da criação, a ‘trilogia Koker’ resulta da capacidade de enxergar e reconhecer os meandros que subjazem o funcionamento do mundo através da câmera, flagrando a relação dos humanos entre si e junto ao ambiente. Nos três filmes, os protagonistas percorrem longas e sinuosas trilhas inscritas na paisagem, as quais tornam-se vetores plásticos da própria imagem. Compreender este movimento de união, o qual se refere também ao limiar entre o fato e o ficcional, significa admitir a exatidão da distância devida para capturar uma verdade. Kiarostami reconhece que ser “realista” não é incrustar a câmera na matéria, nem persegui-la, mas abrir espaço para as forças coexistirem e então chocarem entre si (ou desviarem-se). O formalismo da técnica, por sua vez, necessita desses vãos para ganhar vida. As incertezas sobre “ação + reação” se resolvem através de uma essência que se torna, aos poucos, palpável pela evidência. Haverá continuidade após o desastre, seja ele individual ou coletivo. Essa esperança nega o alcance raso da demagogia e se manifesta audiovisualmente, de maneira poética.